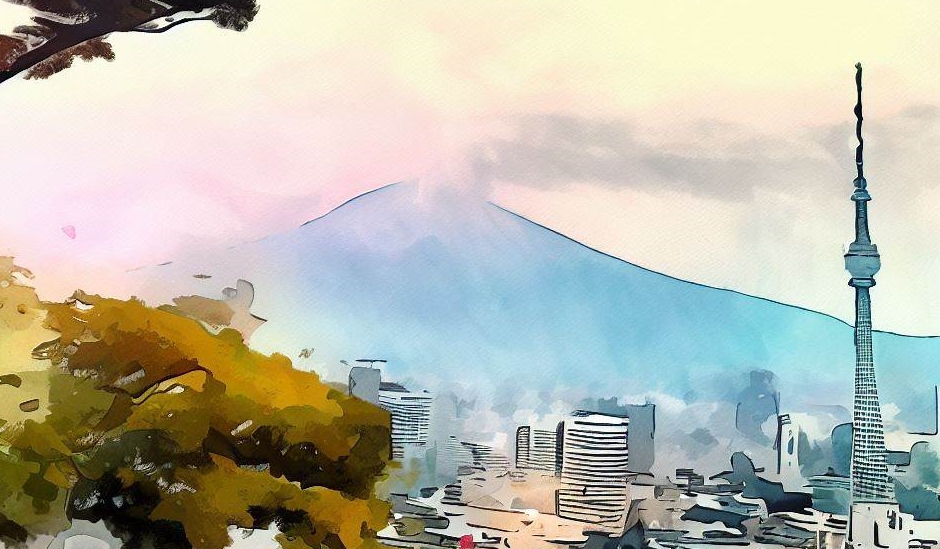

東京スカイツリーから一番近い、東京スカイツリーより高い山。

どこだかご存知ですか。

ふと興味をもってググってみたのですが、答えが出てきません。

おぉっ、ひょっとしてこれはグーグル先生さえ知らない未開拓領域か?![]()

えぇ。調べてみましたとも。

国土地理院の地形図に名前が載っている山のなかで、東京スカイツリーから一番近い、標高635m以上の山。答えはこちら。

第1位 小仏城山(標高670.4m)東京スカイツリーから54.00km

第2位 景信山(標高727.3m)東京スカイツリーから54.21km

第3位 仏果山(標高747.0m)東京スカイツリーから54.22km

※ 距離の測定はmapionのキョリ測を使わせていただきました。

0.22km以内に3座。むちゃくちゃ僅差ですねぇ。

2位と3位はクリック誤差の範囲。優劣はないといってよいでしょう。

おやおや。第1位と第2位は昨年登ったばかりの山じゃないですか。

なんだ。知らないうちに踏破していたとは![]()

しかーし!

第3位の仏果山を調べているうちに、その近くに見つけてしまったのです。

地形図には名前が載っていないけれど、もっと東京スカイツリーに近い山を!

隠れ第1位 秋葉山(標高660m)東京スカイツリーから53.81km

ほら、地形図には載ってないけど、このレポートの写真にちゃんと660mって書いてあるでしょ!

ヤマレコ juneshowさんの山行記録

shuttle’s photo loungeさんの「高取山・仏果山・秋葉山 登頂」

こうなると、居ても立ってもいられません。俄然、秋葉山に登りたくなってきました。

というわけで、2019年4月29日、平成最後の昭和の日(←ヤヤコシイ)。

行ってまいりましたよ秋葉山![]()

蛇足ながら、ヤマケイオンラインの地図では、秋葉山が標高540m地点に記載されているんですよね(2019年5月1日閲覧)。でも、上のお二方のほかにも、いくつも標高660m地点の秋葉山に行かれたレポートがありますから「660m」の方を信用することにしましょう![]()

【2024年5月17日追記】ヤマケイオンラインの地図でも、秋葉山の場所が標高660m地点に訂正されていました。これで間違いないですね!

というわけで、新宿から小田急線で50分。本厚木駅にやってまいりました。

ただいま朝の8時30分過ぎ。今日はこれから秋葉山、仏果山、経ヶ岳とプチ縦走してまいります。

秋葉山の麓の町、半原へ行くには、本厚木駅からバスに乗って30分ちょっとかかります。

半原行のバスは、

- 国道412号を走る「厚01(野外センター前経由)」

- 県道54号を走る「厚02(田代経由)」

の2つの系統が交互に出ています。

秋葉山の登山口最寄りの「細野橋」を通るのは「厚01」です。

でも生憎、次のバスは、ちょっと離れた県道を通る8:40発の「厚02」系統。「厚01」は30分待ちです。

先のバスに乗って向こうで歩くか、それとも30分待って歩く距離を減らすか。

ちょっと迷いましたが、先に出る「厚02」に乗って、少し遠くなりますが「愛川橋」バス停から歩くことにします。

[PR] |

晴れた空の下、バスは山へと向かって走ります。

30分も走れば、そこはすっかり山のなか。

のんびり川遊びでもしていきたくなりますが、寄り道して遅くなり、山のなかで日が暮れたりしたら大変。まっすぐ秋葉山に向かうことにしましょう。

奥に見える青い橋が愛川橋。ここでバスを降ります。

秋葉山へは、橋の右岸の交差点を、橋と反対方向に進むはずなのですが・・・。

あれ?

道、どこ?

民家の裏庭に入るような細い路地はあるのですが、さすがにこれは違うよね、と周辺をうろうろ。

山ん中で迷うならともかく、こんなところで迷うとは、幸先悪いったらありゃしませんね![]()

で、結局。

最初に見た細道が正解でした![]()

あれ?なんて言ってないで、入って確かめればよかったんですが、なんだか住居不法侵入になりそうな、プライベート感ありありの道だったので躊躇してしまったのでした。

右に行ったり左に行ってみたり、結局10分ぐらい無駄にしたかな![]()

細道は間もなく急な上り坂に。

先ほど迷って歩き回った集落が、あっという間に眼下に遠ざかります。

おや、案内碑が。

実はこの道、隠川坂って名のある、古くからある道だったんですね。

かつては山の産物を背負った行商人たちが行き交ったりしたのでしょうか。そんな様子を思い浮かべて改めて見ると、この道にも何やら懐しさを感じるような(ただの裏道でしょ、って思っていたくせに、何をいまさら![]() )。

)。

- ところでこの道、地理院地図やMapion、ゼンリンいつもNavi、MapFanにはちゃんと載っていますが、Google Mapsには記載がなく、ぐるっと1kmほど迂回する道しか出てこないんですね。

山道に限らず、車が通れないような細い田舎道にはしばしばそういうことがあるので困ってしまいます。

志摩国一の宮 伊射波神社に参拝した時もそうでした。さすがに「登山・ハイキングに出かけるときもGoogle Mapsが頼りです」なんて方はいないでしょうが(遭難しますよ )、里道のお散歩でも迷わされることがありますのでご注意くださいませ

)、里道のお散歩でも迷わされることがありますのでご注意くださいませ

隠川坂を上がると、半原の住宅街です。

鄙びた山里という雰囲気ではなくて、郊外の新興住宅地という感じの街並みです。

昼食の買い出しに、国道沿いのセブンイレブンに入ろうとしたら…。

ありゃ。

あれは本厚木駅を30分後に出発した、国道412号経由のバスじゃないですか。

愛川橋近辺でうろうろ迷っていたせいもあって、追いつかれてしまったようです。

本厚木駅で慌てて県道経由のバスに乗ってしまいましたが、駅でゆっくり買い物を済ませてから、30分後のバスに乗った方が早かったですね![]()

菜の花が風に揺れています。

桜も素敵ですが、春の花といえば、私はやっぱり菜の花ですね。

小さなお社がありました。

手を合わせて、道中の無事を祈ります。

さて、愛川橋でバスを降りてからそろそろ1時間。

いきなり道に迷い、隠川坂を上り、住宅街を抜け、畑の中を進んできましたが、ここまで登山者を導く道標などどこにも見あたりません。

地図を片手に歩いているとはいえ、秋葉山への道はこれでいいのだろうか、いゃそもそも秋葉山は実在するのだろうか?・・・などと心配になってきたところでようやく・・・

ありました~秋葉山1.3km![]()

ただいま10時15分。ここから秋葉山への登山開始です![]()

道標からちょっと進むと、閉じられたゲートがあります。

ちょっとドキッとしますが、車が入れないようにしているだけのようです。

徒歩の登山者はゲート脇を通り抜けられますから、気にせず進みましょう。

林道を10分ほど歩いたところで、ぎゅっと折り返すように登山道が始まります。

道標には「秋葉山 0.7km」。

なんだ、もうすぐそこじゃない![]()

・・・一瞬、気が緩みかけましたが、左手に握りしめた地図によると、ここは標高350m地点。

水平距離700mで、660-350=310mの高度差ですから、結構な急登のようです。

ちょっと深呼吸。さぁ、気合を入れなおして。頑張ってまいりましょう![]()

- 帰宅してからカシオのkeisan+で計算してみたら、この区間の平均斜度は23.9度でした。

あくまで「平均」ですからね。いやぁ最後の方キツかったな・・・

登山道沿いに、たくさん白い花が咲いています。

花の名前を知っていれば、山歩きがもっと楽しくなるんでしょうね。

私には「白い花」としかわかりません。

野草と野鳥は、昔から「詳しくなりたい」と思うだけは思っているのですが、図鑑などを用意して何回チャレンジしても、悔しいですがどうしても頭に入らずに放り出してしまいます。

だから、こういう花を見て、ぱっと名前が出てくる人はそれだけで尊敬してしまいます。どうやって覚えているのでしょう。不思議です・・・![]()

登山道に入り、いきなりの急坂で息が上がりますが、5分ほど歩いて呼吸が調ってきたところで、ぱっ!と視界が開けて、刈り払われた鉄塔下に出ます。

振り返ると、この展望!

半原の町から、もうこんなに上がってきたんですね。

遠くに、横浜や東京都心の高層ビルも眺められます。

登り始めたばかりですが、ちょいと小休止してまいりましょう。

ところでこの秋葉山へ登るルート、あちこちにトラップが潜んでおりまして、登山者を迷わせてやろうと手ぐすね引いて待ち構えております(ウソです。そんな悪意はないです…と信じたい![]() )。

)。

要所要所にビニールテープによるマーキングがあるのですが、困ったことにこれがまた赤テープ青テープ紫テープとカラフルに何種類もありまして、それぞれ示す方向が違ったりして。おまけに、登山道よりも地図に載ってない作業道の方が明瞭、なんてところは何か所もありまして・・・![]()

たとえばこちら。

送電線の鉄塔から少し登ったところにあった分岐点です。

突然ですが、ここでクイズです。

・・・ってもう山行レポじゃなくなってますが、お付き合いくださいませ![]()

秋葉山へは、どう進むのが正解でしょうか?

次の画像が答えなので、スクロールはちょっと待ってね。

上の画像をクリックして、拡大して考えてみてください。

右と左に、明瞭な道がついています。

道標はありません。

なんとなく、右のほうが整備されたきれいな道に見えるので進みたくなりますが。

一方、地理院地図を見ると、送電線のところの二股は左が正しいようにも思えますが。

それでいいんでしょうか![]()

手掛かりは、木の幹に巻かれた赤テープと青テープでしょうか。

・・

・・・

・・・・・・・![]()

はい、それでは、答えはこちら。

右でも左でもなく、真ん中を進むのが正解なんですね

おいっ(怒)って感じじゃないでしょうか。

予備知識なしに来たら、100%迷いますよね。

実は出かける前日に、偶然↓こんな動画↓を見つけまして。

麓から秋葉山を経て仏果山までの全行程動画。ありがたいですねぇ。

これを見ずに出かけていたら、きっと山の中で路頭に迷っていましたよ。

動画をアップされた相原正貴さんに、心より感謝申し上げます。

私の場合、動画をすべて暗記して出かけた訳ではなくて、動画の中の「青いビニールテープを頼りに進めばよい」というアドバイスだけを心に刻んで、麓から秋葉山までバカの一つ覚え的に(バカは私ね![]() )「青テープ!青テープ!」と唱えながら進んだんですね。

)「青テープ!青テープ!」と唱えながら進んだんですね。

だからこそ、さっきの二又(実は三又だった訳だけど)でも、赤テープトラップ(だからトラップじゃないってば![]() )とかに引っかかることもなく、迷わず真ん中の踏み跡へと進むことができたのでした

)とかに引っかかることもなく、迷わず真ん中の踏み跡へと進むことができたのでした![]()

ほら、ここも青テープ。

青テープのこと知らなかったら、こんな壊れたゲート、くぐらないで素通りしてましたよ![]()

林道を横切るところにも青テープ。

青テープをかけてくださった方も、どなたかは存じ上げませんがありがとうございます。

新緑が目に眩しい季節ですね。

秋の紅葉も素敵ですが、私はやっぱりこの透明感ある新緑が好き。

体の中のリフレッシュメーターがフィトンチッドで満たされていくようです。

え?フィトンチッド?

よく知りませんけどね。イメージよ、イメージ![]()

そんな中、裂けたり折れたりしたままになっている木があちらこちらに見られます。

落雷の直撃を受けたのか、それとも暴風でやられたのでしょうか。

今日はとても穏やかですが、荒れるときはきっと想像を絶する荒れ方なのでしょうね。

それにしても、やはりなかなかの急勾配です。

一歩進むごとに高度を稼げるのはいいのですが、地面に足の裏をぺたっとつけると、角度があるから真っすぐ立っていられないんですよね。

だから自然と、かかとを浮かせて、つま先立ちのまま登る姿勢になります。

いやぁぁしんどいっっ。頂上はまだか![]()

このあたりが東京スカイツリー(634m)と同じぐらいの高さでしょうか。

木々の向こうに関東平野が広がっています。

あと少し。もう少し。

左側から隣の尾根が寄ってきて、ふっ、と勾配が緩くなったと思ったら、そこには・・・

目の前に秋葉講の祠と記念碑が。

え?ここ、秋葉山?

祠にご挨拶して、もうほんのちょっと登ったところに・・・

ありました~!「秋葉山」の銘板。

確かに標高660mと書いてあります。地形図と照らし合わせながら歩いてきましたから、間違いありません![]()

東京スカイツリーから一番近い、東京スカイツリーより高い山。登頂です~

目的達成ではありますが、木々に囲まれて、残念ながら眺望はありませんので、休憩もそこそこに次の仏果山へと向かいます。

・・・で。

いまさらですけどね。

秋葉山って、「山」っていいますけど、山のてっぺんじゃないんですよね。

山の肩というか、踊り場というか。

寺号なんかで、〇〇山っていうけど山じゃないよね、ってのがよくありますが(成田山新勝寺とか)、あんな感じでしょうか。え?違う?![]()

そんなわけで、山からの出発ですが、下り坂ではありません。

地形図であらかじめわかっていたことではありますが、まだ上りかぁ~とため息をつくのであります![]()

相変わらず、折れた木が倒れかかっていたりして、荒れ気味の登山道ですが、さっきよりは勾配が緩くなりました。

一歩一歩、仏果山から南東に延びる主稜線を目指します。

おっと、油断していたらまた急勾配。ひぃ~![]()

あれに見ゆるはゴルゴダの丘の十字架・・・のはずはなくて稜線の道標ですね![]()

もう何だか、道でもなんでもない土の急斜面をよじ登っているだけの感じになってきましたが、とにかく主稜線までたどり着けたようです。ふぅ~![]()

秋葉山への最初の道標からここまで、ほかに誰ひとり、登山者の姿を見ずに登ってきました。

ゴールデンウィークの真っ最中で、他の山はきっと家族連れなどで賑わっているんでしょうけどね。

秋葉山経由の登山道はほとんど知られていないのでしょう。実に静かな山歩きでした。

まぁ、遭難しても誰も見つけてくれない山域、とも言えますけどね![]()

この先はさすがに、どのガイド本にも紹介されているメインルートですから、登山者の姿も時々は見かけるようになりました。

といっても結局、仏果山山頂を除けば、下山までの間に会ったのは全部で5組ぐらいでしたけどね。

(仏果山山頂だけは、他の登山道から登ってきた家族連れなどで賑やかでした![]() )

)

主稜線は相州アルプスと呼ばれているそうで。

稜線の向こう側は名前負けしない好展望です。

とはいえ、高さ600~700mの山々に「アルプス」とは、これはまた大胆に名づけましたね。

地元の西山を守る会さんが名づけ親だそうですが、まぁ県内、大磯には最高地点が標高181mの湘南アルプス、鎌倉にはそれよりさらに低い鎌倉アルプスというのもありますから、高さはあまり関係ないのかもしれません![]()

ここから仏果山頂まではいわゆる痩せ尾根というやつで、両側スパっ!と崖になって切れ落ちているところを恐る恐る進みます。

写真だとその怖さがなかなか伝わらないですね。いっぱい撮ったんだけどなぁ…。写真って難しいですね。

特に西側(登ってきたのと反対側)は、ここで踏み外したりしたら谷底のバス通りまでノンストップで転がっていくんじゃないかと思うぐらいの急斜面。このあたりが「アルプス」たる所以でしょうか。

とはいえ、要所要所に鎖やロープがかけられていますし、技術的に難しいところはありませんので、必要以上に恐れる必要はないです。でも、雨のあととか、風の強い日などは通りたくないですね。幸い今日は風も弱くて、地面も乾いていますから大丈夫。落ち着いて進みましょう![]()

そろりそろりと痩せ尾根をわたった後は、最後にぐっとひと上り。

11時50分、本日の最高地点(747m)、仏果山に到着です。

正直、やっと頂上に着いてほっとしたばかりで、ここからさらに標高差13mを登るのは億劫な気がしないでもないのですが、ここまで来て景色を見ずに帰ってはきっと後悔するでしょう。

よっこらせっ、と重い足を一段いちだん持ち上げて、展望塔のてっぺんへと向かいます。

そこには・・・

期待に違わぬ、360度の大展望!

あぁ、やっぱり上がってきてよかった。

西側には、眼下の宮ヶ瀬湖越しに、丹沢の稜線が遠く続いています。

そして東側には、どこまでも広がる関東平野。

東京スカイツリーからここまで、ここより高い山がひとつもないことが改めて実感できます。

展望塔の上にレジャーシートをひろげて昼食にすればさぞ気持ち良いでしょうが、次々に人が登ってきますし、ここを占領していてはマナー違反ですね。早々に地上へ降りて、先ほど半原のセブンイレブンで買ったおにぎりを頬張っていたらちょうどお昼12時になりました。うん。まずまず計画どおり![]()

さて、お腹も満たされたし、先へ進みましょう。

経ヶ岳へは、今来た道を、先ほど主稜線に出たところまで戻って、そのまま直進します。

ということは、またあの痩せ尾根ですね。うひゃ~![]()

このあたりが修験道の霊場だったというのも、怖い思いをした後に読むと納得です。

秋葉山への分岐を過ぎると、崖上の怖い痩せ尾根渡りはほぼ終わり、しばらくの間は尾根上、ゆるやかに高度を下げる道になります。

自然と足が速くなりますが、調子に乗ると膝に来ますからね。時間は十分ありますし、スピードを出しすぎないように。先ほどとは別の意味で気をつけて進みましょう。

振り返ると「この先道幅狭し 注意」の看板が![]()

こちらから登る方、狭いだけじゃなくて高いですからね。

この看板見たら「ここからだなっ」と気合入れなおしてくださいね![]()

快適な緩斜面も長くは続かず、間もなく鹿よけ柵に沿った急な下りになります。

歩きやすいところを選んでジグザグに下っていると、勢いでついつい柵に寄ってしまったりするのですが、柵には錆びたバラ線が張ってありますから、突っ込んでしまっては大変。接触したりしないように気をつけて進みます(気をつけることが多いなぁ![]() )。

)。

12時48分、革籠石山に到着。

さっき仏果山でゆっくり休んで、まだ疲れていませんからね。

展望もあまりありませんし、ノンストップで先へ進みます![]()

革籠石山からは、木段の道を一気に下ります。

地図で見ると標高差40mぐらいですが、歩きづらい分、もっと長く感じます。

木段って苦手なんですよね。

ここもそうですが、この手の木段、「関東ふれあいの道」に指定されているところに多いですよね。

設置当初は良かれと思って整備されたんでしょうけど、今では段々ごとの上側の土砂がすっかり流出してしまって、浮いた一本一本がハードルのように立ちふさがるような状態。まったく、歩きづらいったらもう…![]()

いちいち足を高く上げてハードルを越え、下の段にドン!って着地するのをひたすら繰り返すことになるので、あっという間に膝がガクガクになってきます。

それでもまぁ、これを上ること考えたら、下りで良かったですけどね![]()

13時7分、土山峠分岐に到着。

ベンチで小休止して先へ進みます

尾根筋の道はずっと林の中ですが、ときどき視界が開けて眺望が楽しめます。

ただ、雲がちょっと厚くなってきたようです。先を急ぎましょう。

13時21分、リッチランド分岐を通過。

なにその成金っぽい名前?と思ってしまいましたが、リッチランドはコテージやバンガローもあるキャンプ施設だそうです。坂尻バス停から徒歩20分、露天風呂もあるそうですから、早朝からの山歩きの基地としても使えそうですね。

ここからは半原越(峠)に向けて、またしても一気の下りです。

標高差68m。経ヶ岳に向けて登らなきゃいけないはずなのに…あぁモッタイナイ![]()

下って下って、半原越まで降りてきました。

半原越は、養蚕が盛んだった煤ヶ谷村と、製糸業で栄えた半原とを結んだ峠道だそうですが、今はもう産業を支える道路としての役割は終えているようです。この日はここを越える車の姿は見あたらず、ツーリングで訪れるバイクのエンジン音だけが谷間に響き渡っていました。

さぁ、下ってしまった以上、仕方ありません。

半原越から経ヶ岳へは、標高差145mの登り返しです。

頑張ってまいりましょう![]()

ここの木段はまだ整備されてから日が浅いのか、土が流出しているようなこともなく、比較的歩きやすいですね。

ただ、先ほどから左膝を曲げ伸ばしするたびに、パキンパキンと関節が鳴るような音がしはじめて、とっても気になるのですが、痛みがあるわけではないので先へ進みます。

半原越からしばらくは展望のない急坂が続きますが、15分ほど登ったところで大山方面の視界が開けます。

うわぁ…随分と雲行きが怪しくなってきましたね。奥の方は降り始めてるんじゃないでしょうか。

さて、経ヶ岳も近づいてきたはず。ここからが最後の登りしょう。

いま見えている、こんもりとしたあの高みがきっと頂上ですね。

目標が見えれば、木段もつらくない…ぞ…ん~やっぱりキビシイなぁ![]()

1,2,3,4・・・124,125,126!

木段は126段でおしまい。でも、まだ急坂が続くぞ。

右足、左足。右足、左足!

勾配が緩くなって、やった~!頂上に到ちゃ・・・

あ、あれ?

どうみても頂上じゃないよね

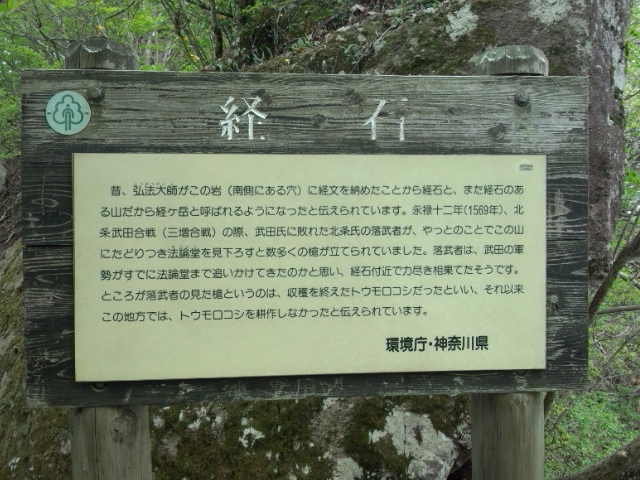

何ですかこれ…。

経ヶ岳の名前のもとになった、弘法大師が経文を納めた岩だそうです。

弘法大師はともかく、トウモロコシ伝説の方は妙な言い伝えですなぁ![]()

ま、伝承にツッコんでも仕方ないですね。素直に受けとめましょう![]()

岩の裏側に回ると、経文が納められたと伝えられる穴が開いていまして…。

だれが置いたか、やけにかわいい仏様が鎮座なさっておりました

ここまでの道中の無事を、心より感謝申し上げます。

この先も、帰宅するまで安全に、そして雨が降りませんように。

さあ、今度こそ。

見えているあそこが頂上で間違いないですね![]()

14時ちょうど。経ヶ岳に到着です。

ところで。

覚えてますか?今回の山行の趣旨。

振り返ってみましょう。

「東京スカイツリーから一番近い、東京スカイツリーより高い山に登る」

でした。

第3位 仏果山(標高747.0m)東京スカイツリーから54.22km

隠れ第1位 秋葉山(標高660m)東京スカイツリーから53.81km

この2座は、ここまで登ってきましたね。

実はこの経ヶ岳も「ちょっとゲタ履かせれば、スカイツリーより高い山」![]()

おまけの第1位 経ヶ岳+私の身長=計634.6m 東京スカイツリーから53.40km

東京スカイツリーの建っているところの標高はぴったりゼロメートルじゃないでしょ、とか野暮なツッコミはなしよ![]()

というわけで、腕を伸ばして地上2mぐらい(標高でいうと約635m)のところから撮った写真がこちらです![]()

かなたに見えるのは、ランドマークタワーを筆頭とした、みなとみらいの高層ビル群ですね。

残念ながら東京スカイツリーの方向は木々が邪魔して撮れませんが、正真正銘の

「東京スカイツリーから一番近い、東京スカイツリーより高いところからの眺望」

こちらで認定とさせてくださいませ![]()

目的を果たせば、あとは雨雲と競争です。

とっとと下山しましょう![]()

半原越からは木段の急登が続きましたが、それと対照的に、経ヶ岳頂上からの下山道は北東へ延びる尾根筋をゆるゆると降りていきます。なかなか高度が下がらないので若干イライラ感が募ります。

15分ほど歩いたところで尾根から外れ、急斜面をジグザグに下ります。

うぅ、膝が笑ってきた。下界はまだか。

14時46分。だいぶ標高が下がってきました。

最後の展望所です。ベンチもありますので、ちょっと休憩してまいりましょう。

おっと。

東京スカイツリーが見えるじゃないですか。

ということは、東京スカイツリーからこちらも見えるってことですね。

今度あっちに上る機会があれば、地図を持っていってよーく見比べてみよう![]()

山頂から1時間。谷底まで降りてきました。

さっきまでパキンパキンいっていた左膝も、なんとか保ってくれたようです![]()

埋まった砂防ダムの上を対岸に渡ります。

今日は枯れているからいいけれど、水が出たときは難儀しそうです。

大雨のあとは、このルートは避けた方が無難ですね![]()

ところで、砂防ダムはもともと土砂が流れてきやすいところに造るものですから、何十年かすれば埋まってしまって、このようにもはや砂防の意味を成していないダムもしばしば見かけますよね。

いや、むしろそういう埋まったダムの方が多いかも。

でも、最近の砂防ダムは進化しているんですね。

すぐ下流にあった次の砂防ダムがこちら。

秘密のダンジョンに通じる魔法の扉のような、大胆かつ斬新なデザイン。

呪文を唱えるとゴゴゴゴって左右に開く…訳じゃないですよね

スリットダムっていうそうですが、堰堤に底まで隙間を入れて、普段は水や土砂を溜めずに流してしまうんですね。

だから、不必要に土砂を積もらせてしまうことはないけれど、いざというときは大きな岩や流木をがしっと受け止める。気は優しくて力持ち、ってドカベンの主題歌がピッタリです(古っ![]() )

)

ところで、丹沢エリアではヤマビルの被害が増えているそうで、この先の登山口には、ヒルの忌避剤スプレーも設置されていました。うっかり川筋まで降りて写真を撮ってしまいましたが、じめじめした場所に長居するのは避けましょうね![]()

このあとは、川沿いの平坦な道を1kmちょっと歩けば、朝のバスで通った国道に出ます。

ここまで来れば、ゴールの半僧坊前バス停まであとわずかです。

15時23分、なんとか雨雲に追いつかれずにゴールに着くことができました。

時刻表を見たら、30分に1本のバスが3分前に出たばかりではないですかっっ![]()

あちゃ~、と思ったら、先客のハイカーの方が「まだ来てないですよ」と教えてくれました。

ほどなく本厚木行きのバスが到着。遅れてきてくれたおかげで助かりました![]()

ところが車内、立つ場所を確保するのもひと苦労の混雑ぶりです。

ただ立っているだけならいいのですが、ザックとストックが周りの人の邪魔にならないように片腕に抱えて、それに合わせて足も狭いスペースで踏ん張って、不自然な姿勢のまま本厚木駅まで35分。くたびれた足にはちょっとツライ・・・![]()

秋葉山から経ヶ岳へと歩いている間は、ほとんど人の姿を見ることもなかったのにね。

どうやら宮ヶ瀬ダムの14時の観光放流を見物して、帰ってくる人たちのピークの時間帯に当たってしまったようです。神奈中バスさん、この時間帯は増発してくれないかな~![]()

昨秋の尾瀬以来、8か月ぶりの山歩きで、足が少々鈍り気味でしたが、目的も達して、無事歩きとおすことができました。1000mもない低山歩きでしたが、充実感たっぷりです![]()

もし「東京スカイツリーに一番近い、東京スカイツリーより高い山」に私も登ってみたい、と思われた方がいらっしゃいましたら、このブログだけでなく、ご紹介した動画や山行記録も参考にしていただき、山の様子を把握してからお出かけくださいませ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました

お気軽にコメントくださいませ~↓

コメント一覧

2019年6月16日 06:43相原正貴22/

ご無沙汰しております。you tubeを紹介頂いた相原です。コメント書くの遅れて申し訳ございません。とてもユニークに尚且つ、詳細に登山コース説明頂きありがとうございます。扨首子林道から馬渡分岐までは若干の標識はあるものの、マイナールートですのでゆっくりと歩きたい方にはベストですね。距離は短いものの、急斜面の連続ですので、慣れていない方や体力が不安な方は、まだ下山ルートとしての活用がベストかもしれません。お散歩パンダ様のデテールな解説を熟読した上で、登山ルートの理解や初めての登山客などの道迷いが解消できたらいいなぁ・・・って思いました。ありがとうございました。2019年6月16日 06:44

お散歩パンダ22/

相原正貴さん、コメントありがとうございます。 実際、迷わず無事に帰ってこられたのは相原さんのYouTube動画( https://youtu.be/MsDK3mToEZI )と青テープのおかげです。ありがとうございました。 東丹沢の山はこれまで大山しか登ったことがありませんでしたが、低くても魅力的な山がたくさんありそうですね。次のシーズンには三峰山や、今回立ち寄れなかった高取山などにも行ってみたいと思っております。2019年6月16日 13:32